前回は、プランニングをする上での考え方として、6項目のポイントを説明いたしました。

1、こだわりの実現

2、広さについて

3、動線について

4、開口部

5、収納

6、敷地の特性

がありました。

これらは、実際の敷地の条件や建物の構造等については一切触れていません。

ノートやCAD上にイメージで計画することができます。

実際は、敷地の広さや道路などの条件もありますし、建物の構造についてもある程度の知識をもって考える必要があります。

今回は、実際に建てるべき敷地が出てきた場合に、どの様にプランニングするかを分かり易く実務編としてお話したいと思います。

構成は3つに分かれています。

それぞれ、計画の考え方や注意点を書いています。

では、順に始めてゆきましょう。

基本計画編

隣地境界から建物までの距離(隣地距離)

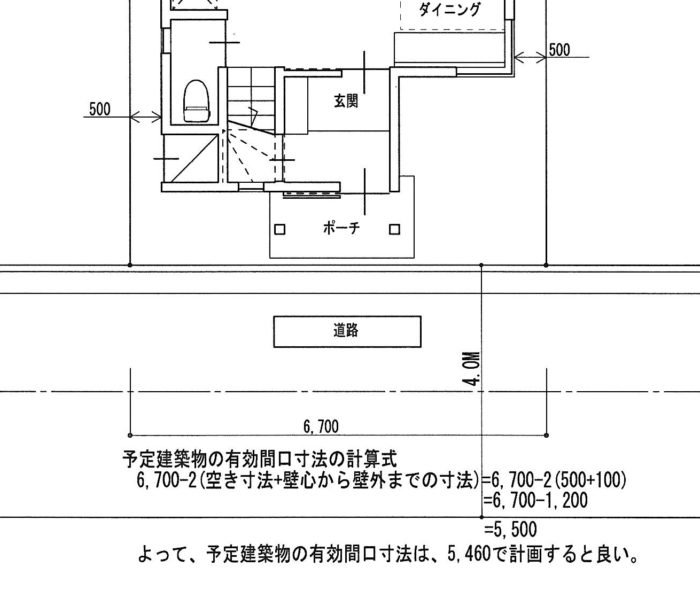

〇建物は敷地境界から一定の距離を離して建てる必要があります。

実際の敷地を考える場合、敷地の間口から隣家からの距離(両隣り)を引いた寸法が建物の最大間口寸法になります。

〇商業地域・近隣商業や第1種第2種低層住居地域以外は、民法によります。

・・・民法::境界から建物の外壁面(壁芯ではありません)まで50㎝以上の距離を取る

〇商業地域・近隣商業は、準防火地域以上で耐火建築物であれば制限はない。

・・・この地域であれば境界に接して建てることができます。

〇第1種・第2種低層住居専用地域は、1m又は1.5mの壁面後退指定があります。

・・・道路や隣地境界から少なくとも1m以上離して建てなければなりません。

例えば道路に面する間口が6.7m、1種住居地域の場合、隣地からの空き寸法が50㎝(民法)、建物の壁厚を10㎝とすると、6.70-(0.5+0.1)x2=5.5 よって建物の間口は最大5.5mと言う事になります。

モジュールが910㎜なら、5.46m(3間間口)ほどの建物が考えられると言う事です。

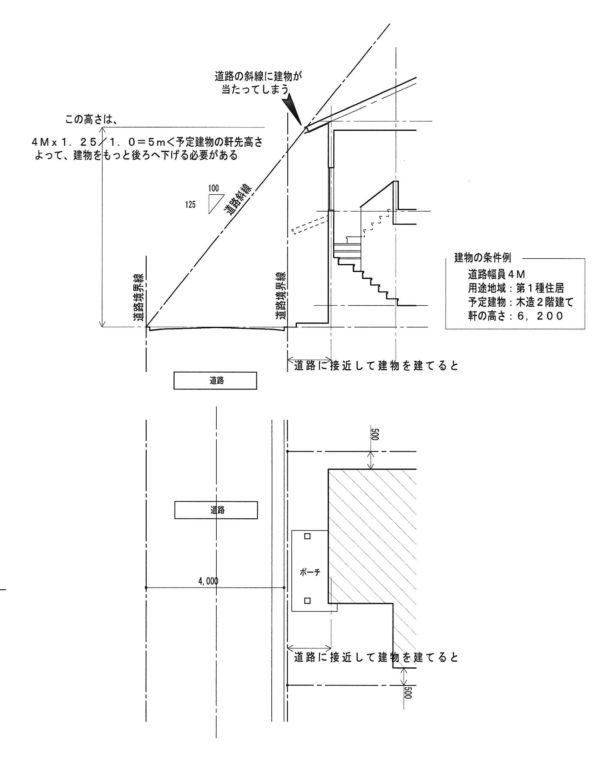

道路境界から建物までの距離(道路斜線制限)で建物の高さが制限されます。

〇前面道路が狭いと、中心後退が必要(道路中心から2mが道路境界)です。

道路斜線の考え方は、中心後退したラインから道路が4mあると想定して斜線を考える。

〇道路境界線から道路幅員の住居系なら1:1.25倍、商業・工業系なら1:1.5倍の斜線内に建物を入れる。

詳しい計算方法は、緩和等があるので説明は省きますが、この事から分かる事は、狭い道路の場合は、道路にかぶり付きで2階建ての建物を建てるには、軒が斜線に抵触する可能性が高い事に注意して下さい。

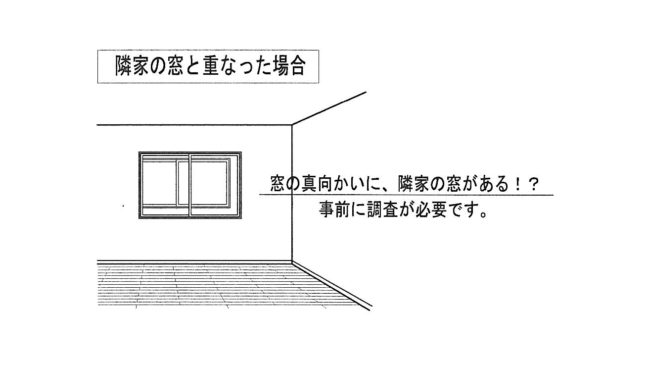

隣家の窓に注意する

〇計画する建物の窓と、隣家の窓が向かい合わせで重なる場合、後から建てる方が重なる窓に目隠しを付けなければならない義務が発生します。

窓の設置を考える場合は、現状隣家の窓の場所に重ならない様に調査する必要があります。

建物の広さを決める

〇建ぺい率からどれ位の建物が建てられるかを計算します。

敷地に建てられる上限を理解してから建物の規模を計画しないといけません。

敷地の所有者だからと言って、敷地の全てに家が建てられる訳ではありません。

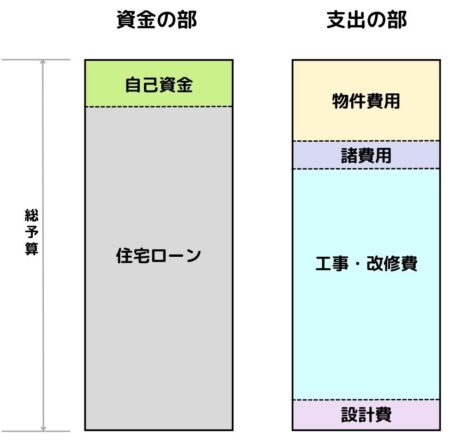

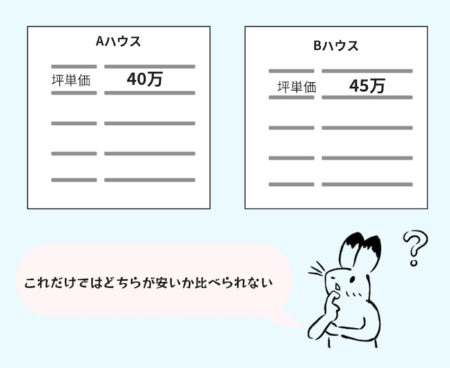

〇建築予算から床面積を計算する

建築予算を建築坪単価の約1.3倍で割り算して延べ床面積を算定します。

一般に言う坪単価には付帯工事と別途工事費用は坪単価に含まれていませんので、30%程を割り増しして建築費単価を考えるようにします。

例えば、予算2千万、坪単価50万の住宅会社で建築予定なら

2000万÷(50万x1.3)=30.76坪が計画建物の延べ面積の目安になります。

参考

第4回 住まいの総額から、コストダウンの方法まで(動画あり)

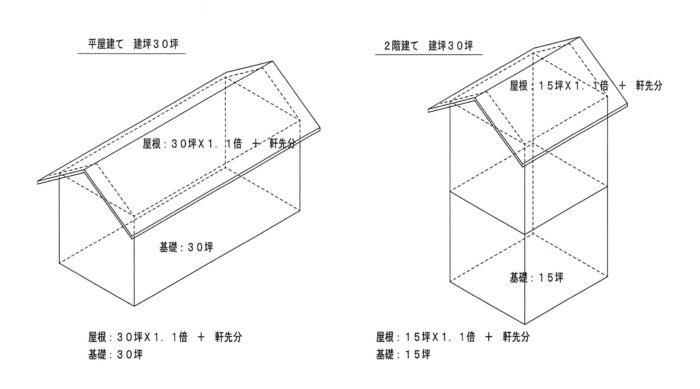

平屋と凹凸のあるプランは割高になる

〇平屋は基礎面積が床面積がそのままとなり、屋根面積は四周に軒の分が足されます。

反対に総2階の場合は、半分の基礎面積となります。 同様に屋根も床を1階2階で共用しているので小さくなります。結果、平家建ての方がどうしても割高になってしまう訳です。

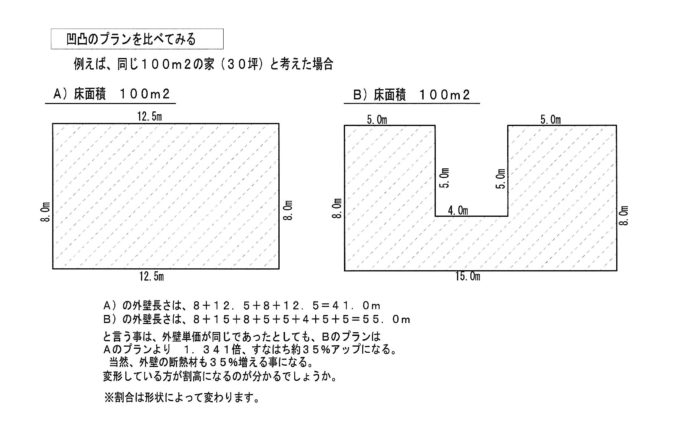

〇例えばコの字型の様な家は、図で確認すれば外壁面の面積が多いことが分かります。

下図を見ると、どちらも床面積は30坪ですが、外周(外壁)の距離は約34%の増加になります。

実際は外壁の面積だけでなくコーナー部分の費用や、屋根の複雑化、樋の距離が増加、そして断熱材の範囲も広くなることからどうしても割高になると言う事ですね。

ご存知の方も多いと思いますが、総2階のプランが一番割安となる言われています。

でも建物の外観上変化が少ないので、外観デザインで個性を出すのは難しいですよね。

例えば、軒の出を深くしたり、庇を付けるだけでも建物の外観は良くなると思います。

まあ、それはそれで割高になりますが・・・

建物構造編

階段の位置が合っているかを確認する必要があります。

それには、登り始めと登り切った場所がどの位置にあるのかを知る必要があります。

〇最近のCADでは勝手に認識してくれるので問題ありません。

ただ、ケ上げと踏面の寸法指定が出来ているか確認する必要はあります。

現実に、ケ上げが大きすぎたり踏面が狭いのは、上り下りが危ないですから。

〇以前はよくあった事で、手書きでプランすると階段の位置が上下繋がらない事が多くありました。

階段についてどれ位のスペースがいるか理解しておくことも大切です。

計算方法として奈の町を例にとると・・・

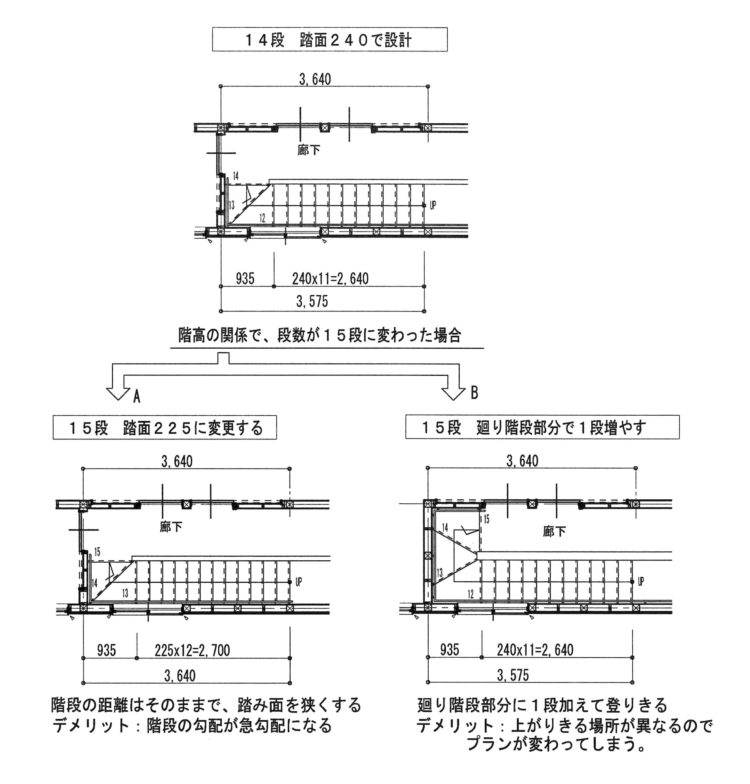

階高(1階床から2階床までの距離)2730㎜、踏面240蹴上200㎜以下としたい場合は、

2730÷200㎜=13.65段と言う事から、切り上げで14段で登りきる事ができます。

2730÷14段=195㎜が、蹴上寸法になります。

平面上、階段部分の距離計算は、240㎜x(14段-1)=3120㎜必要となります。

終端で90度曲がる階段では、

回転部2段で(910+25)、直階段部は240×11段で2640と合計すると、3,575㎜が必要となります。

もし、プランが同じで1階から2階床への階高が2800㎜を超えれば、15段割りになるため、これに合わせるには、A)踏面寸法を詰める。B)廻り階段部で1段増やす。の変更が必要になります。

Aを選択すると階段は急勾配となり、Bを選択すると2階へ上がった部分の間取り変更しなければ

ならなくなってしまいます。

どちらも「1段増やす」だけではあるが、その結果プランニングが変わってしまう事に注意して下さい。

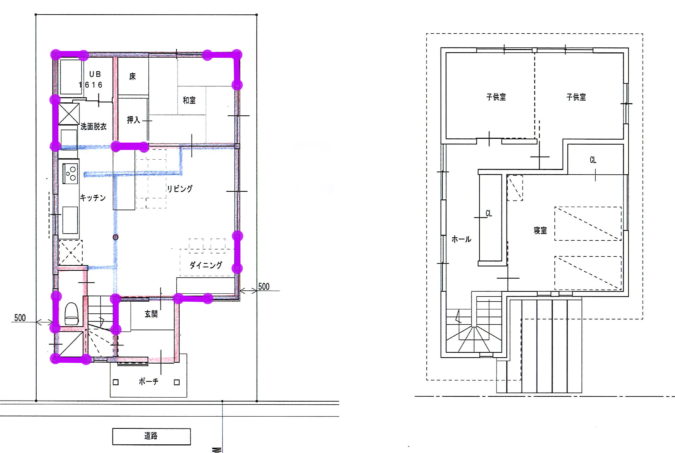

壁のラインが上下階で揃う様に設置すると良い。

〇構造上、上階から下階へとそのまま力が伝達するので安定性が増します。(壁の直下率)

〇2階角にある柱の直下(1階部)には壁又は柱を設ける。(通し柱にする等)

等が注意ポイントです。

壁の直下率の算定 = 1階と2階で耐力壁の位置が一致する長さ÷2階の壁の長さ で算定します。

部屋の短辺方向の距離を2間以内で組む様にする。

〇梁のサイズは規格として長さ4Mで製材しています。

山から切り下してくる段階で、その殆どが現地で4Mの長さで切って卸してくるのです。

サイズとして5M、6Mの材料がない訳ではありませんが、4mを超えると急に割高になります。

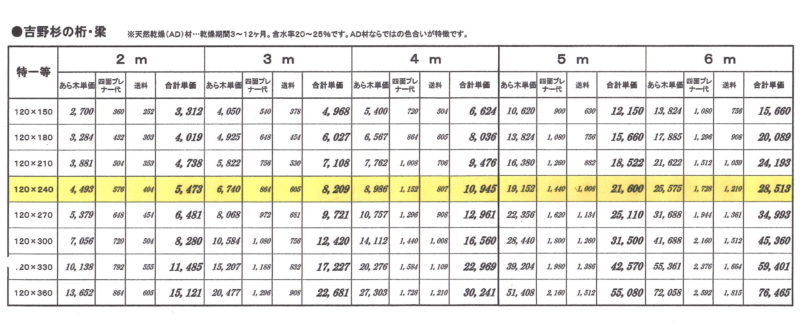

梁材の価格表をご用意しましたのでこれを見てください。

参考に黄色のラインを見てください。

これは、杉の120×240の梁の価格を示しています。

4Mの長さまでは割合比で価格が増えていますが、5Mになったとたん 1M長くなっただけで価格が10,945円から21,600円と倍になっているのが分かると思います。

これを回避するために4Mまでの梁材を使って部屋の広さを計画するとコストパフォーマンスのよい計画が出来る訳です。こう言う事を知っていて平面計画をするのも大切なのですね。

例えて言いますと、2間x1.5間=6畳、2間x2間=8畳、2間2.5間=10畳、2間x3間=12畳と言う感じで。

2間方向で梁を架ける構造にします。

反対に2.5間x2.5間や、2.5間x3間の空間はとっても割高になるのです。

それに成の大きく長い梁材自体、そもそもそんなに沢山あるものではありません。

〇柱間のスパンが広いと、構造上梁の成が大きくなります。

間取りの構成上、スパンを2間(3640㎜)より広くなる計画をすると、どうしても集成梁を使うことになります。集成材はどうしても割高になります。ましてや、更に昨今はウッドショックで集成材が手に入り難いのです。

吹き抜けはあまりお勧めしない

私の設計では良く使いますし、大好きです。しかし、、、

床の剛性は横方向の耐震性に大きく影響し、剛性の高い家は耐震性が高いといえます。しかし、吹き抜けは床の剛性が無い事になりますので、吹き抜け廻りが変形しやすく、バランスも偏りしてしまうので、補強が必要になったり構造計算等を行わない限りあまりお勧めしないです。

建物計画編

用途が限定されるような個室を沢山つくらない

住まいの中で部屋の用途を決めてしまうと、そこから自由性が無くなってしまいます。

例えば、子供室1.2.3、○○の部屋など

計画として、個室ばかり作るとそれぞれを空調しないといけないので省エネになりにくいですし、オープン空間を必要な時に分割できるフレキシブルな間取りをお勧めしたいと思います。オープンにしておけば温熱環境をコントロールしやすいですから。

水周りは離して設置しない事が大切です。

水廻りを固めておくと、給排水の配管距離が短くなります。それは、コスト削減に役立ちます。

例えば、給湯器から水栓までの距離が短い場合、水栓までのお湯のロスが少ない訳で、配管が長いとお湯が出るまでに捨て水が多くなります。給湯機の設置場所にも注意が必要ですね。

また、排水は水勾配をとって桝を配管で繋ぎます。 配管の終端に集めてから下水等に放流するので、排水口が離れたところにあると、そこから最終桝まで勾配が取れなくなることがあります。当然距離が長くなると、給排水の敷設工事の費用も嵩んできます。

ドアや建具

引違の建具は、開放してもその開口部の半分しか開放が出来ません。

その点、引込建て具にすると建具が壁に引き込まれてしまうので部屋が広くなります。

また、ドアは扉の軌跡が無駄になるので、可能な限り引き戸にすることをお勧めします。

私がプランする時も、どうしても引き戸が付けられない時はドアにしますが、基本的には建具はすべて引き戸で計画します。

障子はとても良い建具だと思っています。

光を柔らかくし、視線隠しと断熱性も確保できますから。それに洋室でも問題なく使えます。

その他注意事項は、前回の”プランニングの方法掛ける(考え方編)”で説明しています

私のプランニングへの考え方

プランニングは、イメージを膨らませて色々部屋を組み合わせるのが愉しいのですよね。

それに色々と条件や注意事項をだらだらと書くと、気持ちのテンションが下がりますよね。

「こんな難しい事言われたら考えられるものも考えられないよ!」確かにそうだと思います。

一般の方がプランニングする際は、自由なイメージで作って頂いて良いと思います。

私は昔から現実にない条件下でプランする事はとっても苦手でした。

「空想の土地でプランするの、愉しいやん」と言われるのですが、私は頭の固いタイプで、空想の敷地ではイメージが出来ないのです。

例えば、敷地は100ヶ所あれば100カ所とも条件は違います。

それぞれの条件が決まって現地を見ないと、リビングの位置1つ決め切れないのです。

敷地の条件、現状、法令、構造、住まい手の要望があってのプランニングなのです。

仕事としてやっている事ですので大目に見てやってください。

建てられないは通らない仕事ですので。

書いている内容は難しいかも知れません。しかし、全部クリアする必要はありません。

実際に建てる際は、だれか建築士が入って調整してくれるはずですから。

こうして暮らしたい。 そんな気持ちで気楽にプランニングを愉しんでください。

浅野勝義/奈の町